第4章 現代物理学

光速問題

光の正体

光を発している例に火打石、電熱器、送信アンテナ、蛍光物質などがある。これらは重力場のほかに電場、磁場を持ちあるいは生じ、物質はそれ自体“質量”を有している。これらが持つ場を“物質場”と呼ぶことにすれば、これら物質場のあいだに相互作用が生れ、その相互作用はある変化に応じた反応として現われる。変化と反応にはある短い時間が必要であって、“速さ”を持つようになる。そのようにして生じた電場と磁場の相互作用の伝達が電磁波として及んでゆくもので、光もまた同じである。

電場と磁場は電荷や磁荷に働いてその質量に応じた運動加速度を生じさせる。それは重力場と同じ性質である。それやこれやを考慮すると、光(電磁波)は物質場の揺れとして伝わり、すなわち、光を伝えるものは重力場ではないかと察せられる。これを証拠づけたのがマイケルソンらによるMGP(マイケルソン—ゲイル—ピアソン)実験である。

……中略……

重力場と空間

われわれはよく「何もない空間」という呼び方をする。ぼくらのずっと先代が、目に見えないものは「無」と考えたとしても無理はない。走れば感じたり、押される強い力を感じたり、肌を快くするうごめきを感じたりしていたが、それは空気という、微粒子の存在であることをやがて知ることになる。無と思っていたものが無ではなくなる。

重さや大きさを持つ「物質」について自然科学での研究が進み、質量保存の法則やエネルギー保存の法則、そしてそれらの結合や運動や変換に関する研究という、物理学もずい分発達したものである。

空間そのものの中には重さも容積も時間もない。われわれはそういった空間中に粒子などの「物質」がないことを「何もない空間」と認識しているのが通常であろう。本当に何もないなら寸法もありえず、容積も存在しない。したがって「速さ」も存在しない。数学や幾何学はそんな無の空間の中に仮構を空想し、それが実在しうるかのように考える。

しかしながら、注意深く現実の物理を考えるならば、光の速さはそれがあるからには、何もない空間に対する速さではないことにわれわれは気付くべきだった。

……中略……

さてわれわれが学校でテコの原理や天秤の釣り合い条件を学んだとき、その作用点は作用している物体たちの重心がそれであるとするのが正しいと考えたものだった。しかし、以前潮汐現象を解析しようとして、万有引力の中心は物体たちの重心の位置では必ずしもないことに気付いた。

それでまた、2質点間の重力場の中心が2点間の中点にあるのかどうかを考えてみることにしよう。

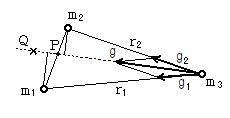

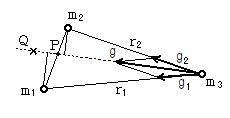

図は宇宙空間に質量m1、m2、m3があるとして、たとえばm3にとって質量m1、m2の重心はどこにあるかという問題になる。……中略……

いま簡便のためr2はr1のk倍であるとしてr2=kr1とおくと、

g2(=Gm2/r22)はつまり

g2=[m2/m1]・[1/k2] g1

と変形できて、するとさっきのK(m2-PとP-m1の線分比)は

K=(m1/m2)k3

となる。もし、m1=m2なら

K=k3

これからわかるのは 質量m1、m2の仮想重心への方向はm3からm1、m2までの距離の比kの3乗に比例してm2の側へ寄る。言い換えれば、近い側へ寄る。

またもし、m1とm2が等しくなく、m2=nm1だったとする。この場合

K=k3/n

m3からの距離が等しい場合はk=1となって

K=1/n

このとき、重心が分ける両質量間の線分比は質量比に反比例する。シーソーで遊ぶ児童の二人はそれぞれ地球からの引力を受け、地球の中心からの距離は二人とも等しいとみてよいだろう。するとこの式が適用されて、大きな子が支点に近い箇所に乗った場合にシーソーは釣り合うというわけだ。つまりどちらも同じ重力加速度を受けている場合に限り、2物体の重心は両者間を質量の逆比に等しくわける位置にあるとわかった。これがテコの原理で習ったときの重心である。

さらに注目すべきことは、m1 とm2 の和としての重力場の中心 すなわち重心は、m1、m2 以外の空間の位置ごとつまりm3 がどこにあるかで、異なることである。m1、m2 の存在する空間のある1点にそれらの中心が変わらずにあるというわけではない。学校物理では決して教わらなかったことだ。m1、m2 以外のあらゆる空間にとって、2物体が及ぼしている空間のあらゆる場所に応じて、2物体の重心の位置そのものが変化するのだ。……以下略

相対性理論の綻び

相対論はいかにして定着したのだろうか。近代に入ってからも解決できない問題があった。それは光の速さは一定不変であるという光速の謎である。

前述のように、幾人かの研究者たちから相対論のなかに存在する多くの矛盾点が指摘されている。しかし、遺憾なことながら、それならば正しくはどう考えるべきかの明確な根拠をつかめないでいた。そのうえ、これらに対する相対論者たちからの反論は、彼らが固執する前提――彼らの土俵――へ論敵を連れ込んで、彼らのルール(観念)のみによってなされる。そのことを科学界はただ黙認しているだけだった。光波を伝えるエーテルは“存在しない”とされ、これを覆すことのできる科学者は現れなかった。彼らの土俵のなかで、彼らが講じる決まり手(観念)によってのみ議論するので、広く真理を希求する科学分野では、必ずしも「なるほど」と認められてはいない。もちろん、技術界からも、まともに信用されていない。

だがようやく物理学は解放されるかもしれない。現代に入って光のエーテルが見つかったからである。相対論が原点としている“光速不変”は正しい理解ではないことがマイケルソンらによる第二の実験から明らかになった。この実験が、彼の第一の実験でなぜ光速値に地球の公転速度による異変を観測しなかったのか、を明らかにしてくれる。

前に述べたように、相対論は多くの疑問点を含んでいたが、明確な反証がなされないあいだに定着してしまった。相対論を根拠として進められた学説に、例えば宇宙のビッグバン誕生説や素粒子に関する標準理論などがある。これらのみならず、今後の物理学が正しく進められるか否かの重要なカギを相対論の当否が握っていると言っても過言ではない。

MGP(マイケルソン=ゲイル=ピアソン)実験

第二の実験は1925年、マイケルソンとその協力者(ヘンリー・G・ゲイル、フレッド・ピアソンほか)らによって行われた。エーテルの存在を示そうとした実験だが、マイケルソンは表向き、地球の自転を証明しただけの実験だと説明している。

装置と実験

実験施設はイリノイ州のプレーリーに設置され、内部の空気が抜かれた直径12インチのパイプが、地表で水平に縦横300m×600mの環状に組まれている。

図のωは地球自転による実験地での自転角速度[3]である。環の1つの隅角から入射した光を、45度傾斜したスプリッター(ハーフミラー)を通過するものと、反射して90度向きを変えたものとに分けることで、互いに逆向きの光として周回させ、1800mを一周して再び同じスプリッタ―で再会させるまでの光路差を、干渉縞によって観測した。

その結果、地球の重力場に対する施設の自転のため、0.25λ(波長λの25%)の光路差が干渉縞のずれとして検出された。 相対論的には、この差は慣性座標に対する地球の自転による時間の遅れが生じたためと説明された。(図は省略します)

……中略……

背景速度を求めてみる

光速が何に対してのものであるかを示す、その背景というべきものが“光の静止座標”である。その静止座標はどのように決まり、したがって、われわれはどのようにしてそれを求めたらよいだろうか。

もしわれわれが、ある速さで走る船上にいて、船上で玉をある速さで転がせば、その玉は岸に対しては川と船の速度に、われわれが船上で玉に与えた速度を、単に加えた速度として持つだろう。船は流れる水の上に乗る物であり、玉は動いている船の上に乗って転がるものだからである。

しかし、いくつかの動きを持った水の塊(流れ)が混じりあう場合の水の速さは、それらの運動速度の単純和というわけにはゆかない。それは船を浮かべている“媒質と媒質との混合”である。光を乗せる媒介者としての静止座標の決まり方は、川の合流をイメージすればおよそ間違いないだろう。……中略……

光の座標で云えばその勢いは重力場が与えている影響の大きさがそれにあたるだろう。大河に相当する重力場とは、例えば太陽のような大きな質量を重力源とする場であるか、その重力源に近い空間であるために強い影響を受ける場合、それは、大河に相当する勢いを持った影響力であると言えよう。言い方を換えれば、その重力源から離れるほど、その影響は弱まるはずだ。

もっと正確に言えば、ある空間において、周辺の物体の運動による重力場の流れの勢いはその物体の運動速度およびその物体の質量に比例し、物体までの距離の2乗に逆比例する、としてよいだろう。その物体までの距離に大きく左右される。

地球の地表での重力場はそのほとんどが地球の重力場で占められ、太陽重力の影響は太陽が重力源としての巨大な質量を持つにもかかわらず、それがはるか遠方からのものであるゆえに、ほとんど及んでいない。地球から十分離れた宇宙を考えれば、光の静止座標は、太陽と太陽惑星たちの各重力場速度のベクトル和によって与えられており、惑星や太陽に近い場所の光の静止座標はそれぞれの影響力に応じてその惑星や太陽にとどまろうとする性質を持つものといえよう。

……中略……

背景速度の合成

太陽系のように複数の重力場が存在するとき、光の背景となる重力場の運動速度はどう決まるだろうか。……中略……

ここに授かった物理学上重要なことは、その絶対座標を計算する方法が見つかったことである。それが「光速の法則」であろう。しかるにわれわれは、絶対座標とはその空間における絶対座標であって、宇宙全体に対して唯一絶対的に静止しているものではないことを知ったことになる……中略……

磁石の帆で船は進むか

磁石が別の磁石や鉄片を吸いつけようとすることを誰しもが幼少の頃から体験していることだろう。

その力がどのように生じているのかは、未だに謎である。謎は謎として解明されるのを待つほかないが、分かっている事実は1つの磁極がそれとは異種の磁極を引き付けることである。つまり、陽と陰の2種がある。異種同士が引き合い、同種同士は斥け合うという事実だ。なぜ磁石が力を受けるのか?という謎の解明は別として、次のことだ。

磁石は常にN,S極の2極を、同時にでなければ持たず、片方だけが存在することは、人が知る限り絶対にない。その理由は磁場の成因にある、と筆者は見ている。

……中略……

磁力はどこまで強力か

手作りで実験

最近では、ホームセンターなどで、小さいながらも力の強いマグネットを手に入れることができる。例えば「ネオジマグネット」という、直径15ミリ 厚み5ミリで、中央にビス止めするための皿穴があけてある製品がある。磁力0.451T、吸着力4.7㎏と記されている。

この磁石と磁石が向かい合ったとき、どれくらいの力で反発しあうのかを手で試みようとすると、指先でくるりと返ってしまう。マグネットが回転できないように木製丸棒の小口にビス止めしたものを2つこしらえ、両者を向かい合わせてみよう。

……中略……

天邪鬼力のメカニズム

超電導のマイスナー効果

超電導の実例として、近年、磁界の中で超電導物質が宙に浮くという報告を目にした人は多いだろう。

これは“マイスナー効果”と呼ばれ、磁力線は超電導物質内に入りこめないで反発されるため、バネのように撥ね返されるからである、と説明される。

だが超電導物質には去ろうとする磁場を引き止めようとする作用もある。このことについても、説明が必要であろう。

筆者は自然の天邪鬼性のおこすメカニズムを以下に述べる原因によると解釈したい。すなわち、自然物がもつ“レンツの法則”という性質に由来すると。

電磁気の不思議――レンツの法則

図1~4は導電線をまるく閉じたリングOに対し直角の向きに、磁石の磁場が対峙している。

場面

① リングへ向かって磁石N極が接近してくるとき、リングに何が起こるだろうか。 このとき、図1から想像できることは、リングの円の内部を貫通している磁力線の数はしだいに増加するだろう。すると現実に起こることは、リングは近づくN極を押し戻すような磁場をつくろうとする。これはあたかも生物のような謎めいた性質であるが、これが知られるところのレンツ(Lenz)の法則である。

……中略……

押せば押し返し、引けば引き戻そうとする電磁気のおもしろい性質を見てきた。これによって、リングやコイルは磁石の動きの通りに動き、間隔を保とうとするかのように観察される。これは原子や素粒子の世界でも同じであろう。力学における“慣性”のようなものである。

なお、「マイスナー効果Meissner effect」は現在以下のようにされている。

《超電導体が持つ性質の1つであり、永久電流の磁場が外部磁場に重なり合って超電導体内部の正味の磁束密度をゼロにする現象である。“マイスナー-オクセンフェルト効果”、あるいは“完全反磁性(Perfect

diamagnetism)”とも呼ばれる。(ウィキペディア)》 わたしもそのような理解に同意見だ。

物質構造と超電導

これまでわれわれが実存と思っていた“質量”とは、空間のある性質に過ぎず、互いに帳消しにし合うような反対の2種の性質があり、その和はゼロであって、空間の振動や波動は性質空間がつくるエネルギーおよび運動エネルギーという総計ゼロのエネルギーから、それぞれ貸借によって融通しあっているらしいことが分かりつつある。

最終的に知りたいことは、空間に生じた性質――“場”――についてであると言ってよいかもしれない。超電導という物理は場の性質の中にその源泉があるのではないか。以下にその超電導についてよく考えてみよう。

……中略……

永久磁石への応用

格子欠陥をもつ試料を永久磁石化するには、試料に外部磁場を加え、そのあとで取り除けばよい。永久磁石の性能の目安は、永久磁束と、それに用いられた外部磁場の強さとの積で示される。通常の最良の磁石と同じ程度から、10倍にもなる永久磁石を無理なくつくることができる。

不思議な独楽

なぜこの独楽はいつまでも回り続けるのだろうか。独楽は空気中をかすかな音を立てながら回転する。空気をかき混ぜ、音を立てるからには、その回転運動エネルギーはしだいに減衰するはずである。

……中略……

電磁場の天邪鬼性

意外に思う人がいるかもしれないが、物体内部に起こる反磁場の発生は、コイルの形状に対してしか起こらないという理由はない。原子のレベルまで考慮すると、輪の形ではなく平板や立体であっても起こりうることなのだ。

つまりそれが、電流を流さない非金属、たとえばガラス玉にも起こる。さきほど、「反磁性電流」に見たメカニズムがそれであろう。それは物質内の自由電子によると考えられる。ガラス玉が磁場への接近・離遠という位置エネルギーの減少や増加を起こそうとするとき、不変則を保つように電子や陽子の運動エネルギーの増加・減少となって、コイルと同理に外磁場の変化に逆らう誘導磁場を生じ、それが反発力や吸引力という形で働くからである。(宙に浮かぶガラス、浮かぶ米粒、宙に浮く生きたカエルの写真はここでは略します。書籍原本をご覧ください) したがってその電磁誘導は玉が落ちようとするのに反発するだけでなく、われわれがガラス玉を取り除こうとすることにも反抗して、引きつけて保とうとするのだ。磁場を強めてゆけばガラス玉同様、米粒や生きたカエルをさえ空中に浮かせることができるのだ。物体の引っ張り強度や圧縮強度の起源であるのかもしれない。

……以下略