もしその電子の惰性エネルギーを消費しないで単に“借用”にだけ利用するに留めるなら、永久磁石として使えることになろう。例えばリニアモーターカーの車体を持ち上げるだけに使用し、それ以上の上昇あるいは加速・制動などに消費してしまわないならば、電子の惰性エネルギーを減衰させることなく使用可能ではないか、というわけである。

翻って、学校で学んだところによれば、コイルという導線は必ず電気抵抗を持っていて流れを止めてしまう。電流のエネルギーはどうなったかといえば、多くは熱となって消失するということをご存知のとおりだ。

2 天邪鬼力を利用した人間の技術 014/6/10

――超伝導の実用――

ところが近年の研究によれば、導線の温度を下げてゆけばその抵抗値が下がってくることが分かってきた。さっき見た金属結晶格子が静かにしているとき、つまり絶対零度に近いとき、自由電子は原子を構成する素粒子たちに衝突することなく滑らかに走り続けるからであろう、とわたしは想像する。貸借関係のみが発生している“トランポリン”方式だ。

このように電気抵抗が急激にゼロとなる現象を、物質に起こっている“超伝導”と呼ばれている。それが今や現実の技術に利用されようとするところだ。

実用例としてMRI画像法とリニアモーターカーについて見ようと思う。

――磁場がもたらす医療――

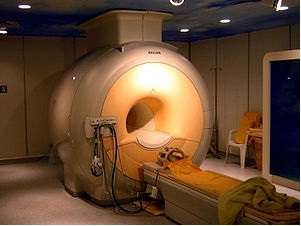

MRI装置

磁場の性質について種々考慮してきた。体内臓器をあるがままの状態で画像に捉えるMRIの技術が近年の医療を飛躍的に進歩させていることはご存知だろう。身体構造の細部を立体的に詳しく見ることができるようになった。X線によるCTスキャンという方法は1953年頃から利用され始めた。脳内血管の一部に動脈瘤や狭窄がないかをその画像を見て診断することが可能になった。短時間の照射であるにしても、X線は遺伝子レベルでDNAに損傷を与える恐れがある。

片や磁場を用いるMRI画像法も、国内の大きな病院で利用されるようになってきた。

この“核磁気共鳴画像法に関する発見”に対して、医学における重要性と応用性が認められ、

|

|

2003年ポール・ラウターバーとピーター・マンスフィールドにノーベル生理学・医学賞が与えられた。

magnetic resonance

imagingの頭をとってMRI、これは核磁気共鳴(nuclear magnetic resonance, NMR)現象を用いて生体組織を画像化する方法である。それはどのような原理から画像が撮られるものであろうか。撮影するカメラはどこにどう仕込まれているのか?

その原理

新しい情報が得やすいインターネットから、比較的たしかなウィキペディアや医学的資格試験対策のための講座らしいページなどからMRIについて調べてみた。

――陽子もスピンしている

これまでにぼくらが見てきたところによれば、電子は自転(スピン)しており、したがって電子自身が最小微小の磁石であることが認められる。電子よりも質量のはるかに大きい荷電粒子としては陽子(プロトン)がある。それが自転しているとすれば、陽子もまた同様に微小磁石となっているにちがいない。そこへ外から磁場をかけてやればどんなことが起こるだろうか。

――原子核に歳差運動を起こさせる

陽子磁石の頭と尾が外磁場から引かれ、すると独楽がそうであるように外磁場の向きを軸に歳差運動を始めるだろう。MRIの装置はちくわのような丸い穴の開いた形状をしていて、おそらくこの穴方向に強力な磁場がかけられている。試みに、鉄製の筋トレ用腕輪をした大人の男性が近づくと、腕ごとひきつけられ、もう、一人では引き離すことができない。

オランダ・フィリップス製MRI装置

被験者はベッドに寝た格好のままこの穴に入ってくる。被験者の体の3分の2は水である。この水H2Oのつる水素の原子核は1つの陽子を持っている。

|